テニス肘 Tennis elbow

ドクターによる症状解説

Mitsutoshi Hayashi

林 光俊先生

医学博士、日本リハビリテーション医学会専門医、日本整形外科学会専門医、日本リウマチ学会専門医、JOC強化スタッフ、日本体育協会公認スポーツドクター

テニス肘

疾患の概要

テニス肘はスポーツなどで手首を使った時に発生する肘痛で、別名、上腕骨外(内)上顆炎といい、肘における前腕伸筋(屈筋)腱付着部の炎症(いわゆる腱鞘炎と同じ)です。テニス(ラケットスポーツ)で最も発生率が高く、それ以外ではゴルフ、バドミントン、剣道、卓球などでよくみられます。スポーツ競技者だけでなく、配管工、コック、大工などの手首を使う職業や、重いものを持つ職種に発生します。

原因・発症メカニズム

テニスによる原因は、ラケットでのボールインパクト時の衝撃が手首に伝わり、そのストレスが肘の筋腱付着部にまで及ぶためです。上級者よりも、ラケットのスイートスポットに球が当たりにくい初・中級者のほうが受傷しやすく、「障害=テクニック未熟」を反映しています。また、受傷要因の根底には、オーバーユースによる疲労性障害があります。

受傷のタイプは肘の外側(、親指側)を痛めるバックハンドタイプ(写真1)と、肘の内側(小指側)を痛めるフォアハンドタイプ(写真2)とに大別されます。誘因として、ラケットの材質(衝撃吸収性の良否)やガットの硬さ、ラケットの破損による衝撃吸収性の悪さ、などが挙げられます。

肘の外上顆には指を伸ばす総指伸筋や、手首を背屈する短(長)橈側手根伸筋などが付着しており、手首の運動による衝撃は前腕を介して肘の付着部にまで伝わります。

診断

症状は物を握って手首を動かしたときの肘(外・内側)痛、圧痛です。レントゲンでは骨に異常はありません。

MRIにても軽度の炎症所見(高信号化)がある程度です。

治療・リハビリ

保存療法が原則です。鎮痛消炎効果のある湿布や飲み薬が一般的です。症状が強いときにはステロイドホルモンの局部注射を行いますが、頻繁に行わないよう注意しましょう。また、稀ではありますが、手術を行う場合もあります。

ストレッチング

保存療法が原則です。鎮痛消炎効果のある湿布や飲み薬が一般的です。症状が強いときにはステロイドホルモンの局部注射を行いますが、頻繁に行わないよう注意しましょう。また、稀ではありますが、手術を行う場合もあります。

ストレッチング

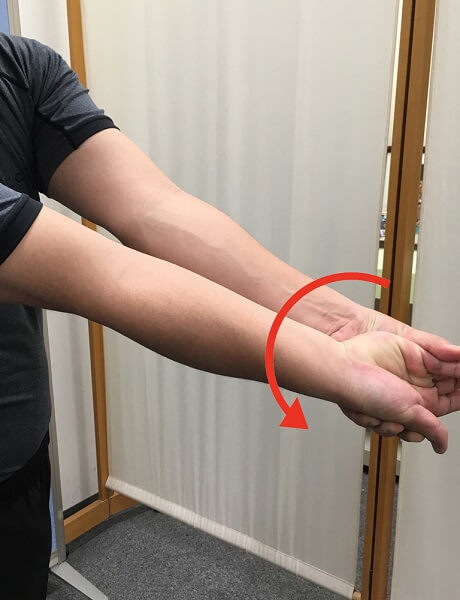

練習前後に、肘のみならず肩から手関節、指までの屈伸や前腕の回旋ストレッチが有用です。具体的には、右利きの選手の場合は右肘伸転位で前腕の回内(写真1)と回外(写真2)を左手で抵抗をかけつつ牽引すると、手-肘-肩までストレッチされます。手関節の背屈ストレッチも有用です。プレーの合間にも積極的に行いましょう。

写真1 回内ストレッチ

写真2 回外ストレッチ

サポーター

サポーター(テーピング)は肘の衝撃吸収に有用であると同時に、手首の固定にも必要です(写真3、4)。

写真3 肘のサポーター

ZAMSTの肘用サポーターはこちら

写真4 手首のサポーター

ZAMSTの手首用サポーターはこちら

筋肉強化

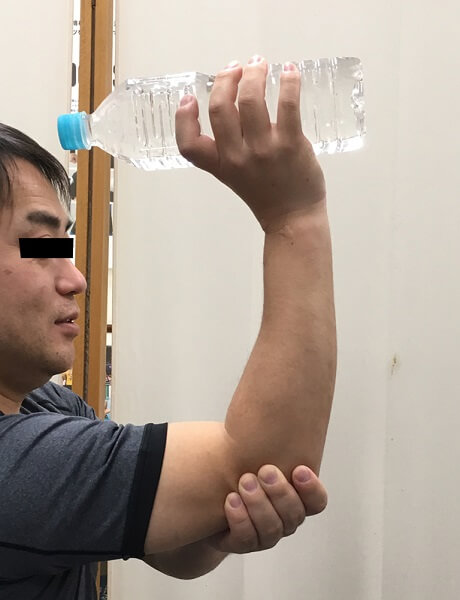

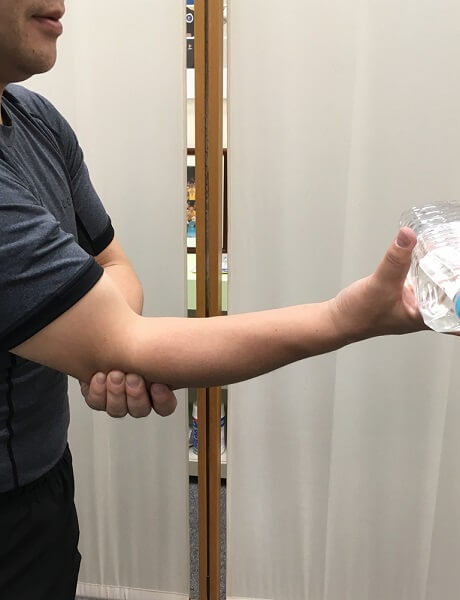

肘だけではなく、むしろトレーニングによって手首の筋力を強化することが重要になってきます。疼痛のあるときはストレッチを主体にし、症状が治まってからペットボトル(写真5、6)や1kgくらいの軽めのダンベル、またはチューブなどを用いて手首の背屈、掌屈、回旋運動を、肘に負担がかからないようにしっかりと固定した状態で行います。

写真5 肘の筋力のトレーニング

写真6 手首の筋力トレーニング

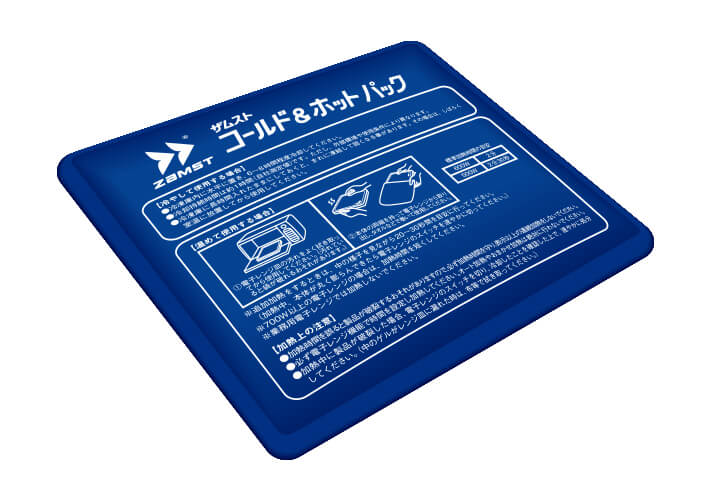

痛みがないときは、使いすぎによる疲労性障害を避けるために練習時間の短縮に努めましょう。また、練習後のアイシングも欠かさずに行いましょう(写真7)。

写真7 肘のアイシング

ZAMSTのアイシング製品はこちら

TOPICS1

最近の傾向

テニス障害の傾向として、ジュニア選手では肘を曲げての両手打ちが普及しているため、バックハンドテニス肘は減少しています。しかし、速いサーブやスマッシュ、トップスピンワイパー式スイングによるシングルハンドフォアストロークのため、手関節障害や肘関節の内側の障害が増加しています。シニア層では相変わらず(肘伸展位での)シングルハンドの選手が多く、バックハンドテニス肘の原因となっています。

道具を使う競技によくみられることですが、テニスでもラケットを使用するため、身体の柔軟性を高めるよりもテクニックを重視する傾向があります。トップクラスの選手でも、メディカルチェックで身体の硬い選手が散見されますので注意しましょう。

TOPICS2

最も長生きできるスポーツについて、8万人の調査結果

(最も権威あるイギリスのスポーツ医学誌より2017)

1位はなんとランニングや水泳ではなく、テニス(ラケットスポーツ)でした!!

(2位ランニング、3位サイクリング、4位水泳、5位エアロビックス)

心臓血管疾患リスクが低かったのもテニスでした!

ウオーキングよりテニスのような少しハードな有酸素運動を続けた方がが良いのか?

トレーナーによる対処法解説

Hitoshi Takahashi

髙橋 仁先生

帝京平成大学地域医療学部准教授

日本体育協会公認アスレティックトレーナー、はり・きゅう・マッサージ師

テニス肘

予防

原因となる筋のストレッチングを行います。手関節や肘関節へのサポーターも有効です。(ドクター編参照)。オーバーユース(使いすぎ)が原因なので痛みがある場合は練習量を調整します。後述する手関節周囲の筋力トレーニングも有効です。

現場評価・応急処置

ストレッチ痛や手関節の運動痛が激しい場合は安静が必要です。また、上腕骨外(内)側上顆の圧痛が激しい場合も同様です。痛みが激しい場合は、患部のアイシングを行い、手関節の固定を行います。

グーパー・グーパー

簡単にできる前腕のトレーニングです。「グー」が屈筋群、「パー」が伸筋群のトレーニングになります。トレーニングの時間がとれないときは、浴槽の中で行うとよいでしょう。水中だと強度が増します。また、ウォームアップとして練習前にも実施しましょう。前腕部のストレッチングの前なら20〜30回、トレーニングと位置付けるなら100回ぐらいを目安に行います。

リコンディショニング

トレーニング方法

テニス肘のコンディショニング(予防・再発予防)として筋力トレーニングを紹介します。筋力トレーニングは、手関節の屈曲(掌屈)・伸展(背屈)に働く筋肉と、前腕の回内・回外に働く筋肉を中心に行います。また、肩関節の筋力低下は、その代償として働く肘関節や手関節への負担を増加させるので、テニス肘の原因となる場合があります。特にバックハンドで痛みがある場合は、肩関節の外旋の筋力トレーニングが重要になります。トレーニングの頻度は週3〜4回で、トレーニング後は必ずストレッチングを行ってください。そして、何よりもまず継続することが大切です。トレーニングの時間がとれない場合は、プレー後にラケットを使用したり、入浴中に時間をとったりするなど、工夫してみてください。以下、代表的なトレーニング種目を挙げます。

リストカール

15〜20回できる重量で2セット行い、楽にできるようになったら重量を増やします。手関節の屈曲(掌屈)に働く尺側手根屈筋や、橈側手根屈筋などの前腕屈筋群と呼ばれている筋のトレーニングです。ポイントは、コンセントリック収縮とエキセントリック収縮の両方の筋収縮パターンのトレーニングを行うことです。

コンセントリック収縮:筋肉が短縮しながら筋力を発揮するような収縮パターンをコンセントリック(短縮性)収縮という。

エキセントリック収縮:筋肉が伸張しながら筋力を発揮するような収縮パターンをエキセントリック(伸張性)収縮という。

リストカールのトレーニングでたとえると、ダンベルを持ち上げる(手関節屈曲)際に前腕屈筋群コンセントリック収縮をし、元に戻す際にはエキセントリック収縮をしている。テニス肘の場合、プレーにより前腕の伸筋群や屈筋群に強いエキセントリック収縮がかかり、それらの筋の起始部に微細な筋損傷が起きて痛みが出る場合がある。

ダンベル・リストカール

ダンベルを持ち、前腕をベンチに乗せて固定する。手関節を伸展(背屈)した位置からゆっくり屈曲(掌屈)していく。握力のトレーニングも兼ねて、スタートは指を伸ばした状態(手掌を開いた状態)から始める

前腕屈筋郡の起始部は肘関節内側(上腕骨内側上顆)に位置するので屈曲したあとに小指側をやや持ち上げるのがコツ

ラケット・リストカール

ラケットを使用する場合は、スイングブレーン(ラケットの動きの軌跡)が右脚から左肩のラインを通るようにする。

リバースリストカール

15〜20回できる重量で2~3セット行い、楽にできるようになったら重量を増やします。手関節の伸展(背屈)に働く尺側手根伸筋や、橈側手根伸筋などの前腕伸筋群と呼ばれている筋のトレーニングです。ポイントは、コンセントリック収縮とエキセントリック収縮の両方の筋収縮パターンのトレーニングを行うことです。

ダンベル・リバースリストカール

ダンベルを持ち、前腕をベンチに乗せて固定する。手関節を屈曲(掌屈)した位置からゆっくり伸展(背屈)していく。

前腕伸筋群の起始部は肘関節外側(上腕骨外側上顆)に位置するので伸展後に親指側をやや持ち上げるのがコツ。

ラケット・リストカール

ラケットを使用する場合は、スイングブレーン(ラケットの動きの軌跡)が左脚から右肩のラインを通るようにする。

回内・回外

15~20回できる重量で2~3セット行い、楽にできるようになったら重量を増やします。手関節の回内に作用する回内筋と、回外に作用する回外筋のトレーニングです。

ダンベルで回内・回外

手掌(手のひら)が上を向くようにダンベルを持ち、前腕をベンチに乗せて固定する。

手掌が上を向いた状態から手関節を180度回内する。

この動作を繰り返す。

ラケットで回内・回外

ダンベルの代わりにラケットを用いることもできる(方法はダンベル編参照)。負荷はラケットを握る位置でコントロールする。短く握ると負荷が軽くなり、長く握ると重くなる。

手掌(手のひら)が上を向くようにラケットを持ち、前腕をベンチに乗せて固定する。

手掌が上を向いた状態から手関節を180度回内する。

この動作を繰り返す。

屈筋群のトレーニング

伸筋群のトレーニング

関連する症例

ザムストのご紹介

「ザムスト-ZAMST」は、医療メーカーとして整形外科向け製品を開発・製造する日本シグマックス㈱が展開するスポーツ向けサポート・ケア製品のブランドです。

契約アスリート

-

×

西田有志(バレーボール)

プロフィール

【所属】パナソニックパンサーズ

【ポジション】オポジット

【生年月日】2000年1月30日

【出身地】三重県いなべ市

【主な経歴】

・2017-18 V・プレミアリーグ男子 最年少デビュー(18年1月)

・FIVBワールドカップバレーボール2019 4位

・2019-20 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 優勝

・令和2年度 天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会優勝

使用しているアイテム

-

×

小野寺太志(バレーボール)

プロフィール

【所属】サントリーサンバーズ

【ポジション】ミドルブロッカー

【生年月日】1996年2月27日

【出身地】宮城県

【主な経歴】

2019年:V.LEAGUE DIVISION1 ベスト6

2020年:V.LEAGUE DIVISION1 スパイク賞、ブロック賞、ベスト6

2021年:V.LEAGUE DIVISION1 ブロック賞、ベスト6

【代表歴】

2019年:ネーションズリーグ 日本代表

ワールドカップ 日本代表

2021年:ネーションズリーグ 日本代表

2020東京オリンピック 日本代表使用しているアイテム

-

×

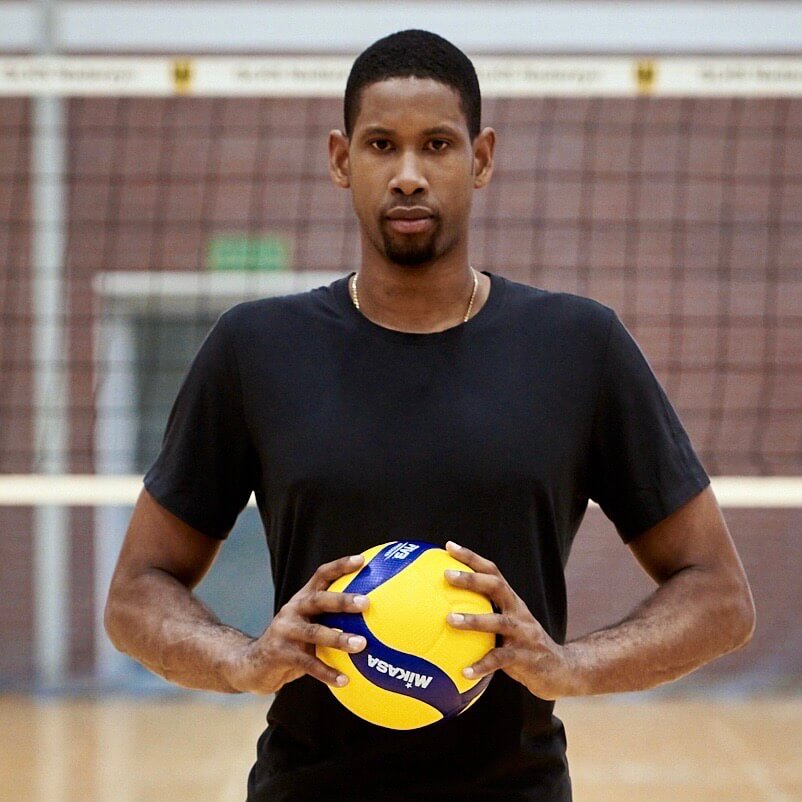

ウィルフレド・レオン・ベネロ(バレーボール)

プロフィール

【所属】シル・サフェーティ・ペルージャ (SIR Safety Perugia)

【ポジション】ウイングスパイカー

【生年月日】1993年7月31日

【出身地】サンティアーゴ・デ・クーバ(キューバ)※2015年ポーランド国籍取得

【主な経歴】

・2010年:世界選手権 2位(キューバ代表)

・2012年:ワールドリーグ 3位(キューバ代表)

・2015年:欧州チャンピオンズリーグ 優勝(ロシア・スーパーリーグのゼニト・カザン)、MVP受賞

・代表歴13年

使用しているアイテム

-

×

富樫勇樹(バスケットボール)

プロフィール

【ポジション】ポイントガード

【生年月日】1993年7月30日

【出身地】新潟県

【主な経歴】

2018年:Bリーグ シーズンベストファイブ

2019年:Bリーグ シーズンベストファイブ&最優秀選手賞

2020年:Bリーグ シーズンベストファイブ&アシスト王

2021年:Bリーグ シーズンベストファイブ

【代表歴】

2014年:アジア競技大会 日本代表

2019年:ワールドカップ予選 日本代表

2021年:2020東京オリンピック 日本代表使用しているアイテム

-

×

河村勇輝(バスケットボール)

プロフィール

【所属】横浜ビー・コルセアーズ

【ポジション】ポイントガード

【生年月日】2001年 5月 2日

【出身地】山口県

【主な経歴】

・U16.18.20.22日本代表

・国体福岡県代表使用しているアイテム

-

×

シェーファーアヴィ幸樹(バスケットボール)

プロフィール

【生年月日】1998年1月28日

【出身地】兵庫県

【経歴】

2018-19:アルバルク東京

2019-20:滋賀レイクスターズ

2020- :シーホース三河

【代表歴】

2019年:FIBAワールドカップ 日本代表

2020年:FIBAアジアカップ予選 日本代表

2021年:2020東京オリンピック 日本代表使用しているアイテム

-

×

西田優大(バスケットボール)

プロフィール

【ポジション】シューティングガード

【生年月日】1999年3月13日

【出身地】徳島県

【主な経歴】

2015年:U16 第4回FIBA ASIA U16選手権大会

2016年:U18 第28回アルバート・シュバイツァー・トーナメント

U18 第24回FIBA ASIA U18選手権大会

2017年 :U19 FIBA U19ワールドカップ2017

2018年:U22 アジアパシフィックチャレンジ

2019年:U22 第42回李相佰盃日韓学生競技大会

2021年:FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選

2022年:FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選

FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選

FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選 -

×

寺嶋恭之介(バスケットボール)

プロフィール

【所属】HACHINOHE DIME

【ポジション】ポイントガード/シューティングガード

【生年月日】1991年10月17日

【出身地】青森県弘前市

【主な経歴】

2014年~ F'SQUAD(SOMECITY:ストリートボールリーグ)所属

2019年~ HACHINOHE DIME(3×3.EXE PREMIER) 所属

2020年~ 青森ワッツ(B2リーグ) 所属

2021年~ HACHINOHE DIME(3×3.EXE PREMIER)所属使用しているアイテム

-

×

山本麻衣(バスケットボール)

プロフィール

【ポジション】ポイントガード

【生年月日】1999年10月23日

【出身地】愛知県

【出身校】桜花学園高等学校

【代表歴】5人制

2016年: U-17ワールドカップ

2016年:U-18アジアカップ

2021年:FIBAアジアカップ

2022年:FIBAワールドカップ2022予選

【代表歴】3x3

2018年:U-23ワールドカップ

2019年:U-23ワールドカップ

2021年:東京オリンピック予選

2021年:東京オリンピック

2022年:FIBAワールドカップ2022 -

×

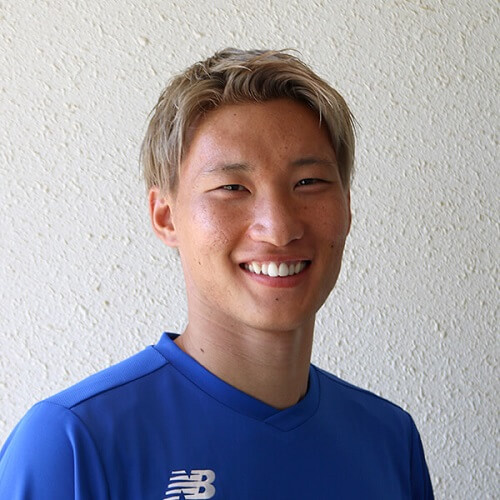

宮市亮(サッカー)

プロフィール

【所属】 横浜F・マリノス

【ポジション】FW(フォワード)

【生年月日】 1992年12月14日

【出身地】愛知県

【主な経歴】

・シルフィードFCジュニア

・シルフィードFCジュニアユース

・中京大学附属中京高等学校

・アーセナルFC

・フェイエノールト

・ボルトン・ワンダラーズFC

・ウィガン・アスレティックFC

・FCトゥウェンテ

・FCザンクトパウリ

・横浜F・マリノス使用しているアイテム

-

×

畠中槙之輔(サッカー)

プロフィール

【所属】 横浜F・マリノス

【ポジション】DF(ディフェンダー)

【生年月日】 1995年8月25日

【出身地】神奈川県

【主な経歴】

・横浜すみれSC

・東京ヴェルディジュニア

・東京ヴェルディJrユース

・東京ヴェルディユース

・東京ヴェルディ

・FC町田ゼルビア

・東京ヴェルディ

・横浜F・マリノス使用しているアイテム

-

×

福田師王(サッカー)

プロフィール

【ポジション】フォワード(FW)

【生年月日】2004年4月8日

【出身地】鹿児島県

【タイトル】

2020年:第99回全国高等学校サッカー選手権大会 優秀選手

2021年:令和3年度全国高等学校体育大会サッカー競技大会 得点王

2021年:令和3年度全国高等学校体育大会サッカー競技大会 優秀選手

2021年:第100回全国高等学校サッカー選手権大会 優秀選手

2022年:第101回全国高等学校サッカー選手権大会 得点王

2022年:第101回全国高等学校サッカー選手権大会 優秀選手

【代表歴】

2020年:U-16日本代表 SBSカップドリームユースサッカー

2020年:U-17日本代表 JENESYS2019 青少年サッカー交流大会

2021年:U-17日本代表候補

2021年:U-18日本代表候補

2022年:U-19日本代表候補使用しているアイテム

-

×

小林祐介(サッカー)

プロフィール

【所属】ジェフユナイテッド市原・千葉(Jリーグ)

【ポジション】MF(ミッドフィルダー)

【生年月日】1994年10月23日

【出身地】埼玉県

【経歴】

尾間木サッカースポーツ少年団

柏レイソル(U-15→U-18→トップチーム)

湘南ベルマーレ

柏レイソル

【代表歴】

2011年:U-18日本代表

2013年:U-19日本代表使用しているアイテム

-

×

鵜木郁哉(サッカー)

プロフィール

【所属】水戸ホーリーホック(Jリーグ)

【ポジション】FW(フォワード)

【生年月日】2001年7月4日

【出身地】千葉県

【経歴】

FC佐倉

柏レイソル(U-15→U-18)

【代表歴】

2019年:U-18日本代表候補使用しているアイテム

-

×

佐藤亮(サッカー)

プロフィール

【所属】ザスパクサツ群馬

【ポジション】FW(フォワード)

【生年月日】1997年11月24日

【出身地】東京都

【主な経歴】

2015年:高円宮杯 JFA U-18プレミアリーグEAST得点王

関東大学サッカーリーグ戦MVP

2019年:ベストイレブン

ベストヒーロー賞

全日本大学サッカー選手権大会ベストFW

【代表歴】

2015年:U-18日本代表候補

2016年:U-19日本代表使用しているアイテム

-

×

日比野菜緒(テニス)

プロフィール

【所属】株式会社ブラス

【生年月日】1994年11月28日

【出身地】愛知県一宮市

【主な経歴】

・2013年:プロ転向

・2015年:タシケント・オープンでプロ転向後初となるWTAツアー優勝

・2016年:ASBクラシック ベスト8

・2019年:花キューピット ジャパンウイメンズオープンテニスチャンピオンシップス シングルス・ダブルス同時優勝使用しているアイテム

-

×

岩出玲亜(マラソン)

プロフィール

【所属】 株式会社デンソー女子陸上長距離部 FLEET SEROWS

【競技】マラソン

【生年月日】 1994年12月8日

【出身地】三重県

【記録】

・2019 名古屋ウィメンズマラソン 5位

2時間23分52 秒 (日本人 1位)

・2019 マラソングランドチャンピオンシップ 9位

2時間41分22 秒

・2019 国内女子マラソンタイム ランキング 1位

【主な経歴】

・豊川高校(愛知県)

・株式会社ノーリツ(2013年4月~2017年5月)

・株式会社ドーム・アンダーアーマーアスレチッククラブ(2017年7月~2020年8月)

・株式会社デンソー女子陸上長距離部 FLEET SEROWS(2022年10月~) -

×

葛西紀明(スキージャンプ)

プロフィール

【所属】土屋ホーム(選手兼監督)

【生年月日】1972年6月6日

【出身地】北海道下川町

【主な成績】

オリンピック8大会連続出場(1992年アルベールビル、1994年リレハンメル、1998年長野、 2002年ソルトレークシティ、2006年トリノ、2010年バンクーバー、2014年ソチ、2018年平昌)

1992-93年:FISスキージャンプW杯男子 総合3位

1994年:リレハンメル冬季五輪 ラージヒル団体 銀メダル

1998-99 年:FISスキージャンプW杯男子 総合3位

1999年:ノルディック世界選手権 ラージヒル団体 銀メダル

2003年:ノルディック世界選手権 ラージヒル個人 銅メダル、ノーマルヒル個人 銅メダル

2007年:ノルディック世界選手権 ノーマルヒル団体 銅メダル

2009年:ノルディック世界選手権 ノーマルヒル団体 銅メダル

2014年:ソチ冬季五輪 ラージヒル個人 銀メダル、ラージヒル団体 銅メダル

2015年:ノルディック世界選手権 混合団体 銅メダル使用しているアイテム

-

×

穴井詩(ゴルフ)

プロフィール

【所属】GOLF5

【生年月日】1987年11月11日

【出身地】愛知県岡崎市使用しているアイテム